书写上海犹太难民史诗,架起东西方灵魂的桥梁。

当历史的尘埃落定,总有一些故事在时光深处闪烁微光,等待被重新讲述。加拿大作家贝拉以“犹太人在上海”系列长篇小说叩击世界文坛,凭借《魔咒钢琴》《幸存者之歌》《海上金殿》等作品,将二战期间犹太人与中国上海交织的苦难与温情谱写成跨越时空的人性史诗。美国首席汉学家葛浩文评价其作品“兼具文学野心与普世价值,注定走向世界”,而贝拉笔下那些挣扎于战火、却闪耀着信仰与自由的灵魂,正为人类共同的创伤记忆注入救赎的力量。

上海:战火中的“诺亚方舟”,东西方文明的交汇点

1933年至1941年,超过3万名犹太难民为逃离纳粹迫害辗转至上海,这座远东大都市以包容的姿态为他们提供了最后的庇护所。贝拉的“犹太人在上海”系列聚焦这一特殊历史切片,通过《魔咒钢琴》中被诅咒的家族钢琴串联起三代犹太音乐家族的离散与重生,借《幸存者之歌》中被称为“上海乱世佳人”的犹太青年大卫的生死逃亡,揭开二战期间犹太难民与中国平民守望相助的隐秘往事。

“那些钢琴曲不仅是音符,更是流亡者用艺术对抗绝望的呐喊。”贝拉在接受采访时说。她笔下的人物在集中营的阴影与弄堂的烟火气之间徘徊,既有犹太拉比与中国道士关于信仰的对话,也有上海歌女为保护犹太艺术家甘冒风险的壮举。历史学者指出,这一系列小说填补了中国现当代文学对“上海犹太难民”书写的空白,将一座城市的慈悲升华为人类命运共同体的寓言。

葛浩文:贝拉作品拥有征服世界文学的能量

美国著名汉学家、诺贝尔文学奖得主莫言作品的英文译者葛浩文,近年持续关注贝拉的创作。他认为,贝拉的作品“既扎根于中国土壤,又超越地域局限”——《魔咒钢琴》中钢琴师用肖邦的《革命练习曲》唤醒沦陷区民众的隐喻,《幸存者之歌》里犹太少女与中国青年的禁忌之恋背后对自由意志的追问,都展现出对人性的深刻洞察。

她的小说让人想起帕慕克的伊斯坦布尔或马拉默德的犹太小店,但上海赋予她更复杂的文化张力。”葛浩文表示,贝拉对战争创伤的书写不沉溺于悲情,而是通过艺术、宗教和爱情的救赎力量,赋予历史以诗意的重量,这种“东方智慧下的叙事哲学”将成为其走向国际市场的独特标识。

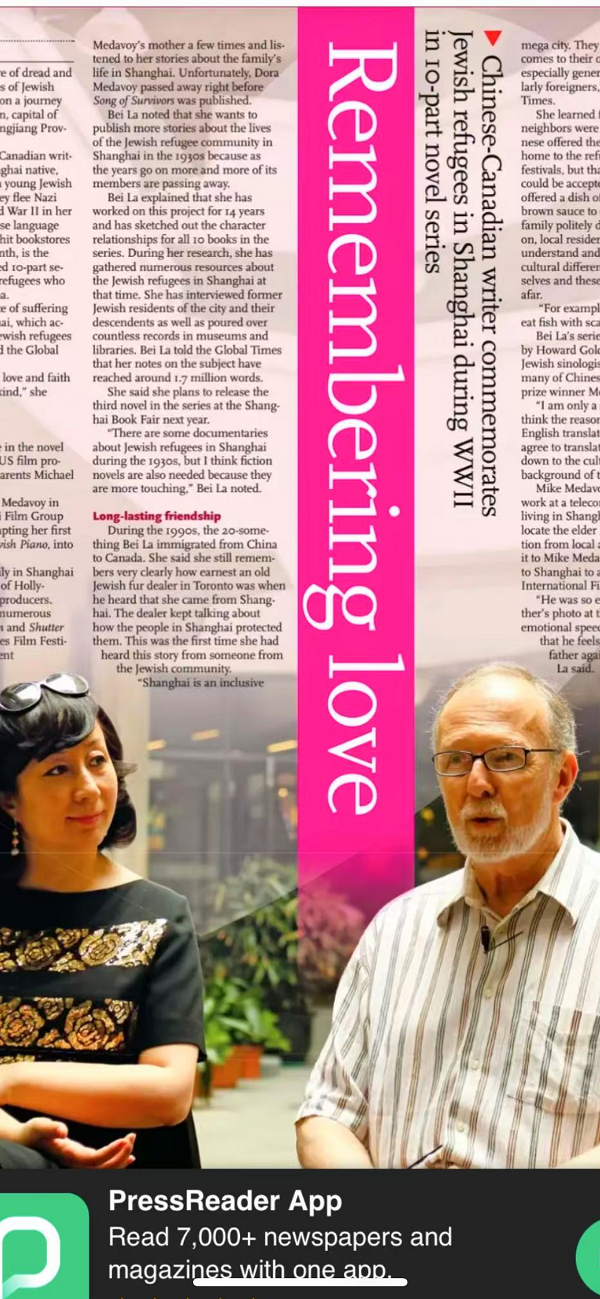

葛浩文与贝拉

跨越国界的精神遗产:对中国、世界与犹太文明的三重意义

对当代中国而言,贝拉的创作是重新审视历史的一次文化觉醒。当上海提篮桥犹太难民纪念馆成为世界记忆遗产,《魔咒钢琴》等作品以文学形式激活了城市的记忆基因,让年轻一代理解:中国不仅是被战争裹挟的受害者,更是人类文明火种的守护者。

对世界文坛来说,这一系列小说提供了审视二战的东方视角。不同于西方集中营叙事的极端绝望,上海故事中混杂着旗袍与祷告披巾、油条与逾越节薄饼的日常救赎,揭示了战争阴影下普通人超越种族与信仰的共生智慧。

而对全球犹太社群,贝拉的作品更是一部“失落记忆的寻回指南”。美国犹太历史协会评价称:“她让世人看到,上海不仅是一个地理避难所,更是犹太文化在东方生根的见证。那些被中国家庭藏匿的《托拉》经卷、在霞飞路咖啡馆传唱的意第绪语民谣,都是离散文明坚韧性的明证。”

信仰与自由的灵魂史诗

当今世界,战火与难民危机仍在拷问人类的良知。贝拉的作品提醒我们:历史从来不是封闭的档案,而是流动的精神长河。当《魔咒钢琴》的旋律在纽约卡内基音乐厅响起,当“上海乱世佳人”的故事被译为希伯来语流传于特拉维夫,这部横跨东西方的人道主义史诗,正以其对苦难的凝视与对救赎的信念,为不同文明架起一座理解之桥。

正如贝拉在《幸存者之歌》所写:“有些光,注定要穿越所有黑夜。”这或许正是文学的力量——在最深的黑暗中,照亮人类共同仰望的星辰。

美联社报道:奥斯卡最佳剧作家罗纳德哈伍德生命绝唱《钢琴师2》改编自贝拉小说。